ワクチンの種類

ワクチンには現在、大別して5種類があります。

① 生ワクチン (弱毒化したウイルス)

② 不活化ワクチン (活動を停止させたウイルス)

③ 成分ワクチン (ウイルスの1部)

④ ベクターワクチン (組み替えウイルス)

⑤ 核酸ワクチン (ウイルスの設計図)

今回はワクチンの歴史に沿って、各ワクチンを解説していきます。

【目次】

① 既存のワクチン3種と未知のワクチン2種

② そもそも免疫とは?

③ ワクチンの歴史① 《生ワクチン》

④ ワクチンの歴史② 《不活化ワクチン》

⑤ ウイルスの歴史③ 《成分ワクチン》

⑥ ウイルスの歴史④ 《ベクターワクチン》

⑦ ウイルスの歴史⑤ 《核酸ワクチン》

⑧ 急加速する未知のテクノロジーのリスク

⑨ ワクチンの治験の状況

⑩ まとめ

結論だけ読む人用の要約

① 現在使用されているワクチン3種と未知のワクチン2種

一般的に使用されているワクチンは① 〜③ です。

今回コロナウイルスのワクチンとして開発されているものの多く④ 〜⑤ にがあります。

④ ベクターワクチンはまだ症例数が少なく、長期的な副作用などが明らかになっていません。

⑤ 核酸ワクチンに至っては、動物実験までしか進んでおらず、人類にはまだ完全に未知のワクチンです。

これらのワクチンは20年後頃の実用化を見込んで研究されてきていました。

それが今回のコロナ禍で、急ピッチで開発が進んでいるし、承認へのハードルも下がっています。 従って、長期的に見ても安全かどうか?といった問題は全く保証されていません。

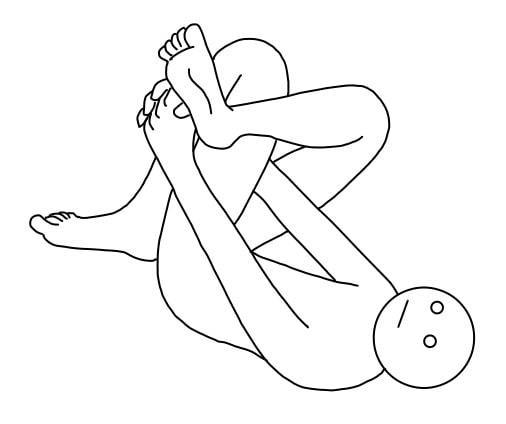

② そもそも免疫とは?

ワクチンはヒトの身体に《免疫》をつけさせるための手段です。

では《免疫》とは何か?

基本原理としては《二度なし》という原則によって感染症を防ぐ仕組みです。

要は、一度かかった感染症に「二度はかからない」という現象です。

ただし免疫機能は常にすべての細菌やウイルスに対してパーフェクトに機能するわけではないので《二度なし》の言葉通りにならない事も多いですが、原理を単純化するなら《二度なし》を原則と考えると飲み込みやすいです。

天然痘や 麻疹(はしか)は元々、一度かかると二度かからない事が知られていました。

だから二度目を防ぐ何か、そういう仕組みがヒトの身体にはあるはずだと考えられました。

この「二度なしはなぜ生じるんだろう」という疑問が免疫学の起源になります。

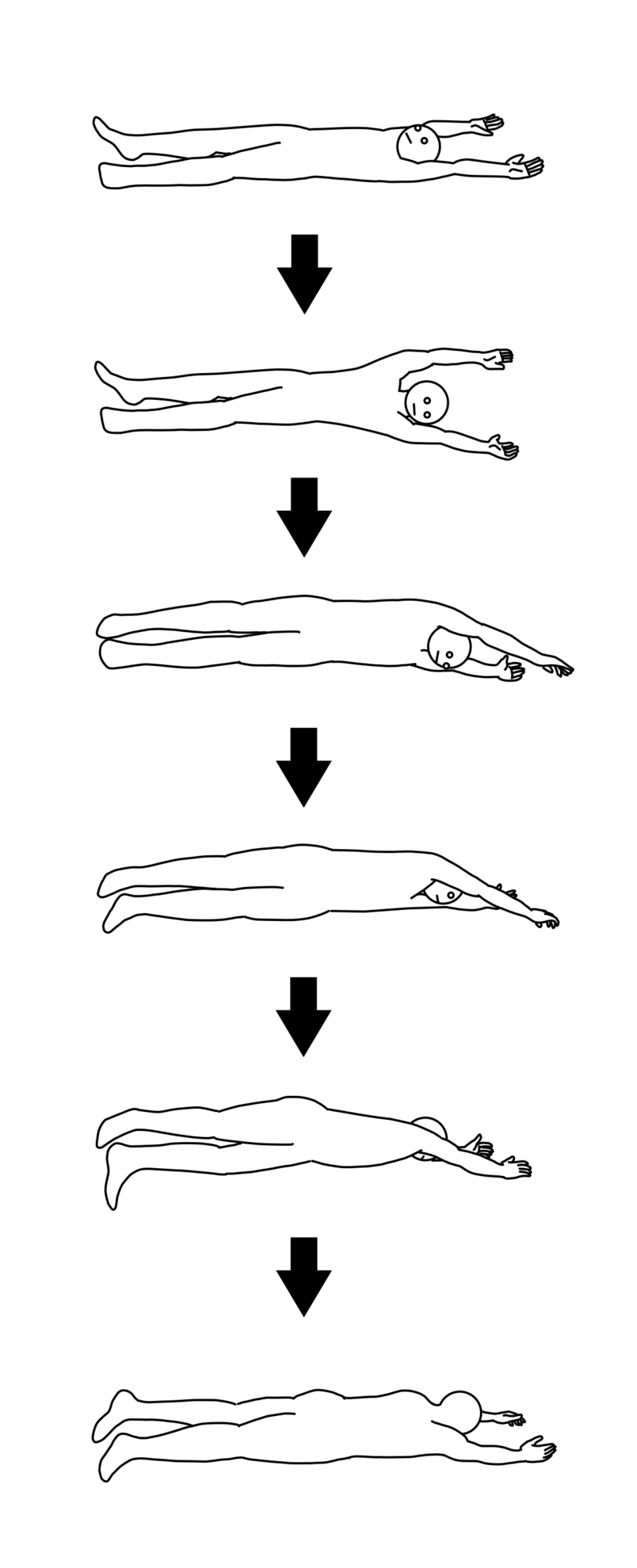

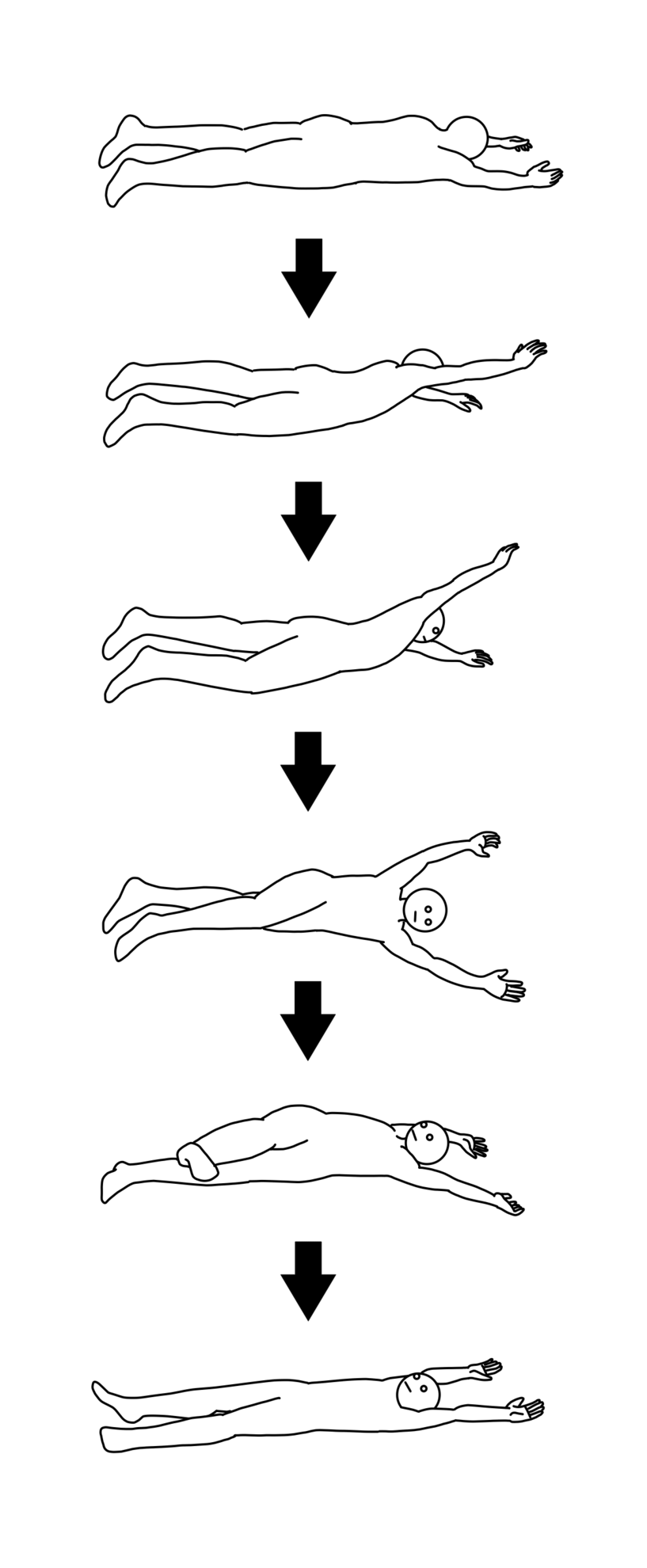

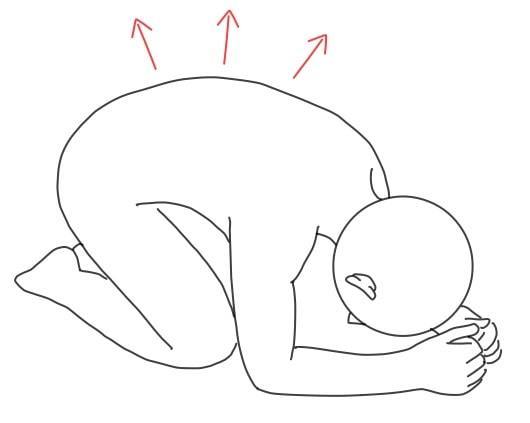

ヒトの免疫系には《免疫記憶》というものがあります。

感染した病原体を記憶している細胞です。

(メモリーB細胞やメモリーT細胞など)

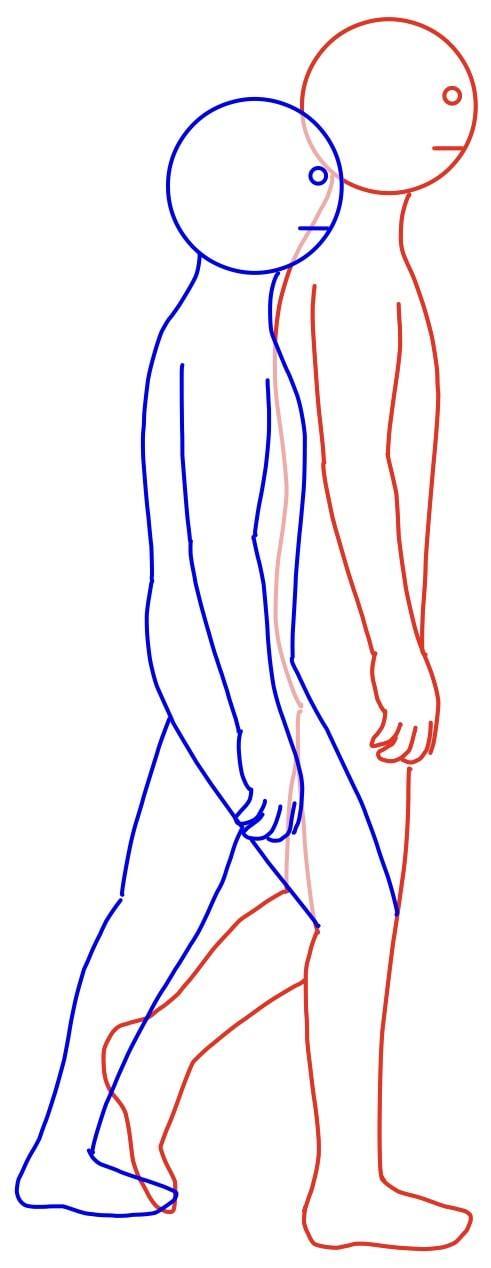

最初の病原体侵入時は反応が鈍く、すぐには反撃できないので感染を許してしまいますが、

2回目はその病原体に対してスタンバイ状態でずっと構えているので、その病原体が侵入してきた瞬間スムーズに撃退できます。

免疫系の細胞(T細胞やB細胞)は、病原体に対応する様々なパターンの抗体(免疫グロブリンと呼ばれるタンパク質など)をあらかじめ用意しています。

そしてパターンに合う病原体が侵入すると活性化します。

様々なパターンと簡単に言いましたが、何パターンくらいあるんでしょう?

千パターン?

いやいや、1万パターン? 100万?

それどころか1億? 1兆?

実は1無量大数といったスケールで パターンが用意されているそうです!

無量大数なんて単位、本当に使う時があるんですね〜

一,十,百,千,万,億,兆,京,垓,,穣,溝,澗,正,載,極,恒河沙, 阿僧祇,那由他,不可思議,無量大数 となります

まぁ僕からすれば「千,万,億,いっぱい」って感覚ですね。

もう想像できません。

そのくらい、免疫システムは複雑だとだけ理解してもらえれば大丈夫です

以前は「細胞の中の遺伝子は設計図なので基本的に変化しない」と考えられていました。

しかし免疫細胞は、自分の細胞内の遺伝子を変化させられる事が分かっています。

これによって、病原体に対する武器(抗体やT細胞受容体)に様々なパターンを作っています。

③ ワクチンの歴史① 《生ワクチン》

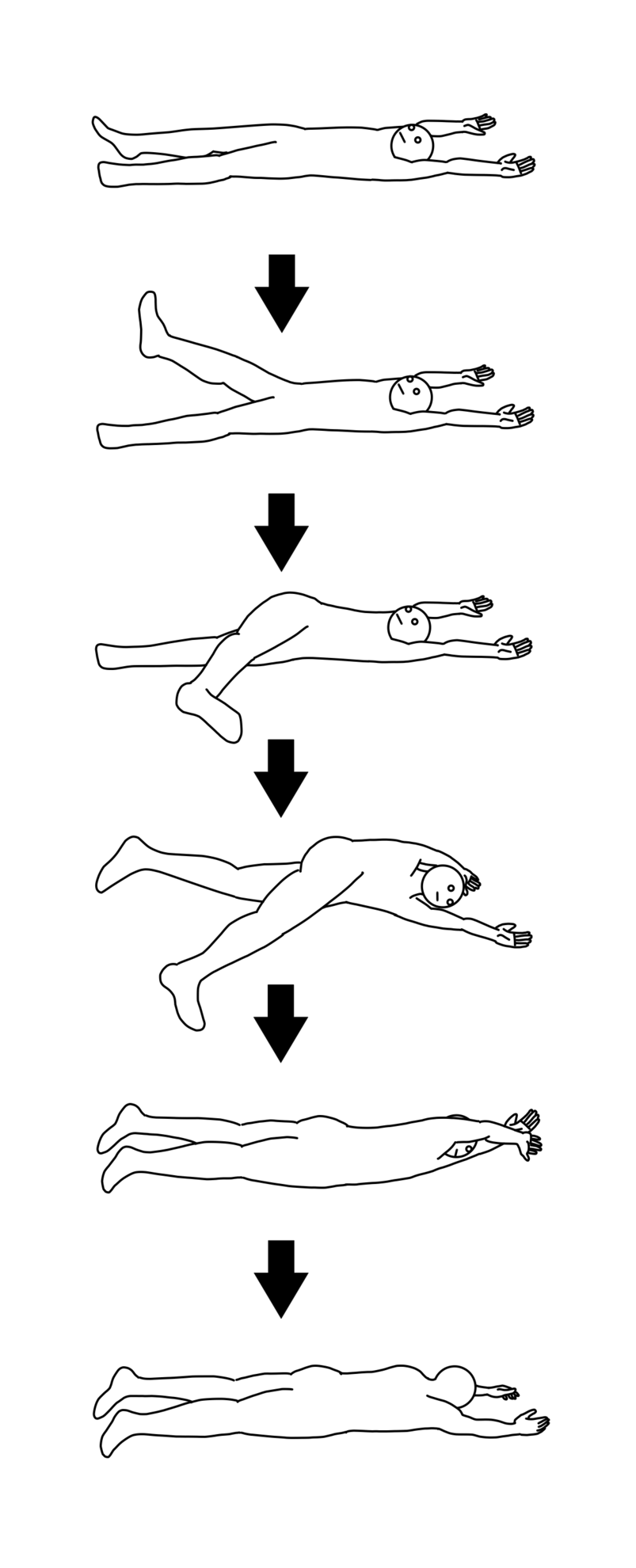

一度天然痘にかかると、二度はかからない。

ならば、天然痘に人為的にかからせれば、二度なしで防げるんじゃないか?

という発想で、天然痘患者の膿疱から取った液体を注射する人痘接種法が既にありましたが、重傷化する人や死者も出ていました。

そんな中「天然痘に似た病気でも《二度なし》を獲得できるのではないか?」という発想から エドワード・ジェンナー医師は、天然痘の予防法として牛痘を接種する方法を確立しました。

牛の乳搾りをする人がよく牛痘に感染していたのですが、天然痘に比べてはるかに軽い症状の病気でした。

牛痘にかかった人は その後、天然痘にかからないという言い伝えにジェンナーは着目しました。

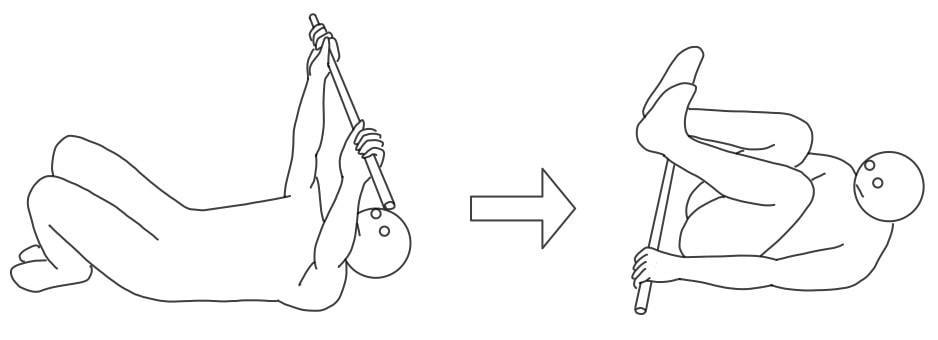

そこで使用人の子供に牛痘を接種して発病させ、

治癒後に天然痘を接種してみるという実験(チャレンジテスト)を行い、その効果を確認しました。

ちなみに当初は「牛痘を接種すると牛になる」などと恐れられて、なかなか広まらなかったそうです

この発見は「弱毒化した病原体で感染予防と、接種自体による感染を防げる」という事が立証された事を示しています。

これがワクチンの始まりです。

病原体をいかに弱毒化するかというのが、ワクチン開発の手段であり目標でした。

これを《生ワクチン》と呼びます。

つまり「生きたウイルスそのもの」を弱毒化して体内に入れる事で免疫を獲得するワクチンです。

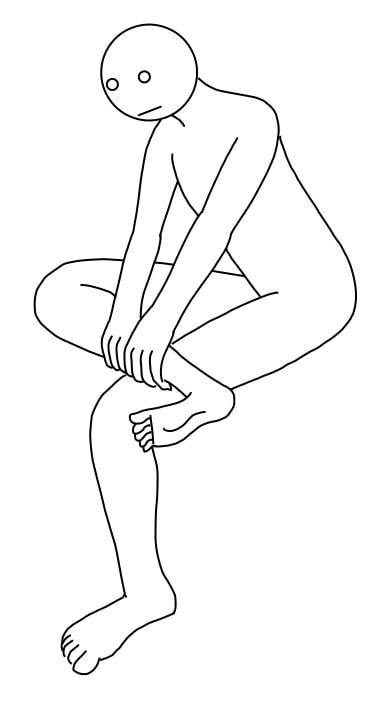

④ ワクチンの歴史② 《不活化ワクチン》

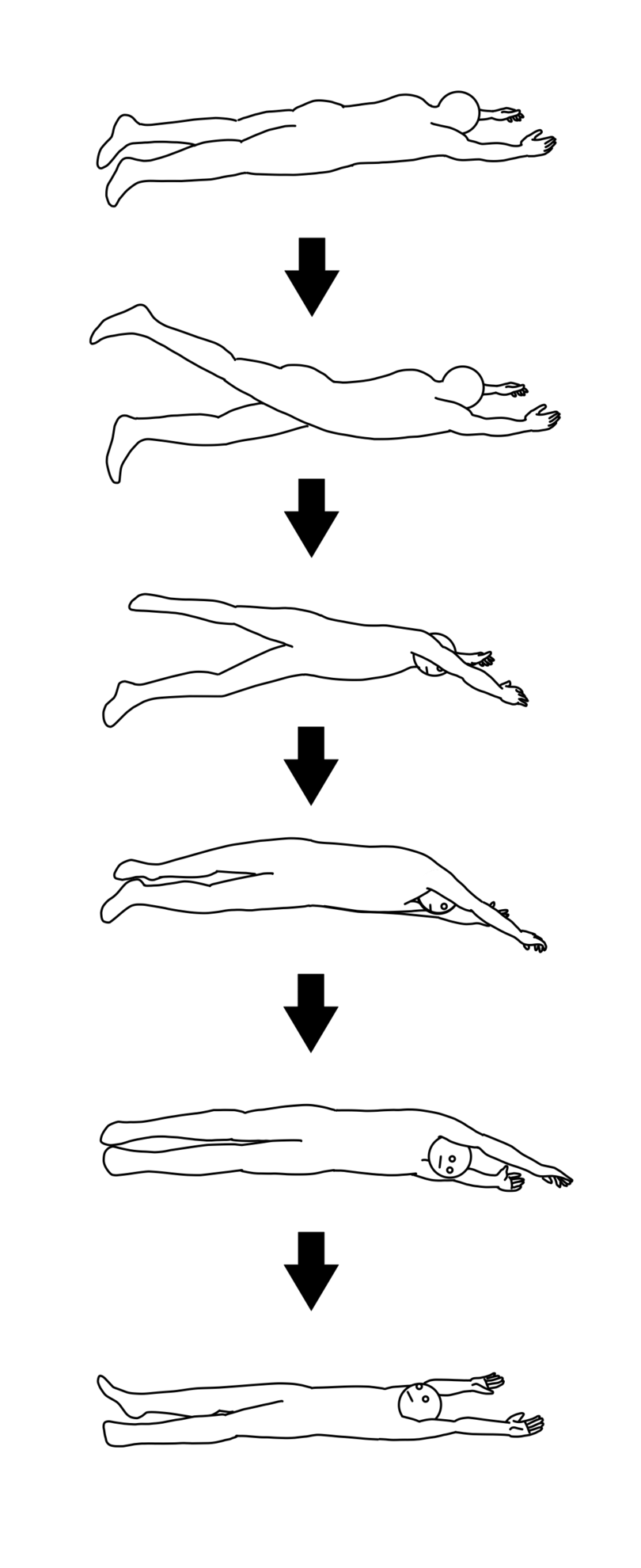

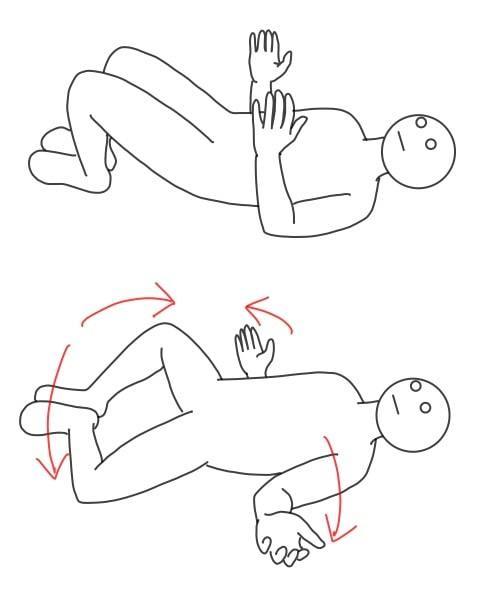

しかし、実は免疫側は既に準備が整っていて、色々な病原体に適応するパターンを準備してある事が分かってきました。

であれば、この免疫系を正しく刺激すれば《二度なし》を人工的に起こせるんじゃないか?

という発想が起こります。

つまり、それまで《生きたウイルスそのもの》を弱毒化して体内に入れるしかなかったのに対して、

免疫系が「ウイルスがきた!迎撃準備だ」と認識しさえすれば効果がある事が分かってきました。

体に打ち込むウイルスが生きている必要はなく、

人間に害がなく、免疫系が「ウイルスだ」と認識(実際には誤認)できる『成分』だけを注入する事ができれば、感染のリスクをなくした状態で、免疫を獲得できるワクチンが作れるんじゃないか?

という事です。

そこで、ウイルスをホルマリンなどに漬けて殺した後の残骸から その成分をきれいに精製して打ってみたところ、実際に病気が防げる事が確認できました。 それが《不活化ワクチン》です。

ウイルスは生物かどうか議論が分かれるところなので「殺す」という表現は本来正しくありませんが、分かりやすい表現として敢えて使っています。

正しくは「ウイルスを殺す」=「ウイルスを不活化する」です。

ただし 不活化ワクチンでは、実際の感染に比べて免疫系の反応が若干弱く、効果も長く続かない事も分かってきました。

その理由なのか?といった研究が進み、免疫系への刺激を強化する為に《アジュバント》という効果促進剤のようなものを、ワクチンの成分と同時に打ち込んで、免疫系を刺激して効果を高めてあります。

こうして現在の主流は不活化ワクチンになっています。

⑤ ウイルスの歴史③ 《成分ワクチン》

ただ、これらのワクチンの精製は簡単ではありません。

例えばインフルエンザウイルスのワクチンは、まず鳥の卵にインフルエンザウイルスを入れてウイルスを培養します。

そこからウイルスの粒子を取り出して、ホルマリンなどで殺して精製する事で不活化ワクチンが作られています。

要はウイルスを増やすのに卵が大量に必要という事ですね。

そんな中、70年代以降のバイオテクノロジーの急速な発達から「ウイルスを増やさなくても、ウイルスの成分の1つだけを人工的に作ったらどうだろう?」という発想が生まれます。

これは《成分ワクチン》もしくは《組換えワクチン》《コンポーネントワクチン》などと呼ばれています。

例えば「あるウイルスの表面に飛び出している突起の設計図」を用意して、それを酵母・大腸菌・昆虫の細胞・ヒトの細胞などで人工的に増やします。 その細胞を全部殺してタンパク質を精製すると、ウイルスの一部だけの成分が取り出せます。

これをヒトの身体に打ち込んだら、ちゃんと免疫ができる事が確認できました。

ただ不活化ワクチンと同じく 刺激が弱い為、アジュバント(効果促進剤)や、何回打つ(接種スケジュール)等のフォローする方法論と共に発達してきました。

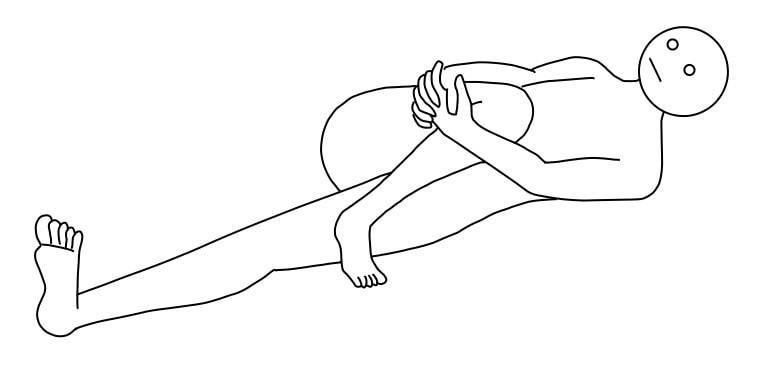

⑥ ウイルスの歴史④ 《ベクターワクチン》

さらに遺伝子工学の発達から「ウイルスの成分を人間の体の中で作れないかな?」といった発想まで生まれてきました。

これまでは、ウイルスの全部または一部を育てて、人体に接種していました。

新たな発想では、ウイルスの設計図だけ打ち込んで ウイルスの一部を人体内で複製させて、免疫システムを作動しようという試みです。

これなら製造が比較的簡単で、管理も容易です。

要はコストが安い。

量産しやすいし流通もさせやすいという事ですね。

遺伝子治療にも使われる先端的な技法に《ウイルスベクター》というものがあります。

遺伝子操作などで自己複製能力と増殖力を失わせたウイルスに、患者に欠落している遺伝子を組み込んで、体内で増やそうというものです。

つまり本来なら人体で作り出すべき酵素などのタンパク質を作れないといった病気に対して、

そのタンパク質の設計図を持ったウイルスを感染させれば、体内でその酵素が精製される事になります。

要は「足りない遺伝子をウイルスで補充する」という遺伝子治療です。

遺伝子治療というのは、私たちの体に足りない遺伝子を補ったり、壊れた遺伝子を修復したりするものです。

そこで「この遺伝子工学的技法をワクチンに使えるのでは?」という考えが浮かびました。

本来は体内に持っていない外来のウイルスの一部の成分を増やす事もできるのでは?

それができれば、その成分に対して免疫ができるはず。

という事で開発されたのが《ベクターワクチン》です。

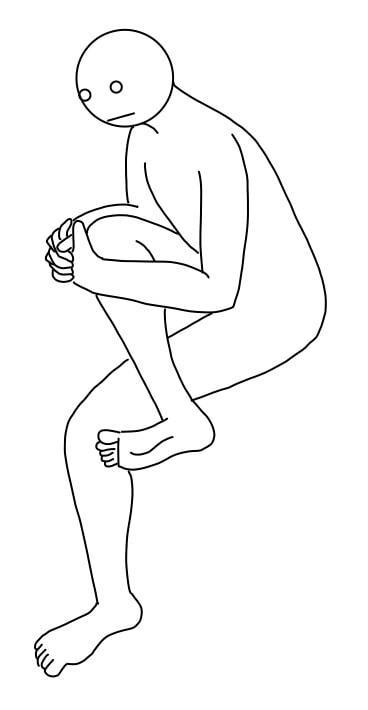

⑦ ウイルスの歴史⑤ 《核酸ワクチン》

さらに今はドラッグ・デリバリー・システムといって、

「身体のどこに薬を届けるのか」という技術がすごく発達してきてます。

初歩的なものでは、例えば腸溶剤という薬は、口から飲んで胃で溶けず、腸まで行って初めて溶けるよう細工されています。

こういった技術進歩で、今までは体内の目的地に着くまでに分解されてしまっていた大きな分子も、目的の細胞に届けることができるようになってきました。

そうすると、遺伝子の設計図であるDNAや、

DNAを転写して、具体的な指示書の状況に書き換えたRNA、

これらをまとめて《核酸》と言いますが、

「核酸自体を血液に打ち込めば細胞の中に入れられる」という技術も研究されています。

そうなると、もうウイルスベクター(運び屋)の力を借りる必要もなくなります。

もうDNAやRNAをそのまま打って、目的の細胞に入った瞬間にそれがタンパク質に翻訳されて、それでウイルスの成分を作ってもらう。

そうすると、対象のウイルスに感染したのと同じような効果が得られるはずだ!という段階まで、最近のたった20年で一気に進歩しました。

こうやって作られようとしているのが、

DNAワクチン・メッセンジャーRNA(mRNA)ワクチン

まとめて《核酸ワクチン》といいます。

⑧ 急加速する未知のテクノロジーのリスク

生ワクチン・不活化ワクチン・成分ワクチンと、

ベクターワクチン・核酸ワクチンでは、考え方が全く違います。

前者は「ウイルス(またはその一部)を外部から入れる」

後者は「ウイルスの一部を内部で作らせる」

そして、核酸ワクチンは、今までヒトには試されたことのないテクノロジーです。

遺伝子治療においても、ほとんどがウイルスベクターを使ったものなんで、核酸だけを打ち込む治療は未だにヒトでは未体験エリアとなっています。

核酸ワクチンは動物実験ではうまくいっていて、しかも理論上は、うまくいくであろうこともよく分かっています。

ただヒトで試された事はないので「これから10〜20年かけて安全に実用化していきましょう」というのが、これまでの風潮でした。

しかしこのコロナ禍で、開発タイミングと需要がピッタリ重なってしまいました。

新型コロナは危険性が高いので、生ワクチンは使用されないと思われます。

不活化ワクチン・成分ワクチンの開発に関して、時流に乗って今までのペースより早いです。

とはいえ、テクノロジーの波に乗れてない分、核酸ワクチンなどの開発と比べて遅いとされています。

不活化ワクチン・成分ワクチンの場合「どの酵母で作ればいいのか? 大腸菌で作ればいいのか?」「精製法はどうなのか?」といった製造や精製の工程がありましたが、

核酸ワクチンであれば それら全てをすっ飛ばして、DNAなりRNAなりを合成したら、後はドラッグ・デリバリー・システムを考えて加工して打つだけ、となります。

DNAやRNAなんて難しそうですが、どの部分を合成して体に作らせればいいかなんて事も、以前に比べれば格段に簡単に分かっていて、

ウイルスのどの部分がヒトの細胞に侵入する際に使われるか(=ヒトの免疫系がウイルスのどの部分に反応するか)が分かれば そこだけ作ればいいので、

今のテクノロジーからすると、安全性はともかく開発は簡単らしいのです。

SARS・MARS対策で、これまでにもベクターワクチンや核酸ワクチンの開発が ある程度進んでいる背景もあります。

ベクターワクチン・核酸ワクチンに関しては「あとは打つだけ」の段階に入っていますが「ヒトに打ってどうなるか?」は打ってみるまで分からない。

ただし大量生産などが簡単で、テクノロジーとして原理はよく分かってきている。

誰にも試されていないテクノロジーに、業界も全世界も前のめりになっている状況です。

ある意味では、大規模な人体実験とも言えるかも知れません。

また副作用の1つとして《ADE》(antibody dependent enhancement = 抗体依存性感染増強現象)といって、ウイルスに抗体がくっつく事で、感染や症状が促進されるケースも懸念されていまるようです。

つまりワクチンを打つ事で、病気に感染した時に「症状がより悪化するリスク」ですね。

動物実験段階でSARSのワクチンで、このADEが起こっていて、新型コロナとSARSは酷似している事から危険視されています。

また、ベクターワクチン・核酸ワクチンは長期的な予後に関しては全く分かっていないのが現実です。

今までのワクチンは、子どもの時に打って 寿命を全うするまで問題なく生きていた人たちによって、長期的な結果が実証されています。

それに対して核酸ワクチンは、今回の治験までに世の中に打った人は1人もいません。

打って10年後に起こるような副反応があるかも知れないけど、それは誰にも分からない状態です。

⑨ ワクチンの治験の状況

とは言え、これらのワクチンの試験も大きく進んできていて、その結果からは ヒトの体において免疫がちゃんと反応することが分かってきています。

一方で、あまり報道されない安全性についてですが、

発熱・頭痛レベルを含めると相当 出ているようで、普通ならワクチンの治験が止まるレベルのものも報告されています。

この辺は時流に後押しされて「人が死ななければいいや」という基準に意識レベルが下がっているのが実情のようです。

結局、ワクチンが感染を防げるかどうかというのは、ワクチンを打って実験した時に感染させてみないと分かりません。

これを、今 やる事を視野に入れているのがアメリカです。

チャレンジテストというもので、要は ヒトにワクチン候補薬を打って、しばらくして新型コロナをかけるという治験ですね。

効けば感染しないか、感染しても重症化に陥らずに済むので、それを実際にヒトで試してみるわけです。

お金も出るし、参加希望者は殺到しているようです。

5/19の発表で、アメリカのモデルナ社が開発したワクチンを18歳55歳の45人に打って、45人全員から抗体が確認されたと発表しています。

現時点で発表されている研究では、最も実用化に近いとされているワクチンです。

このワクチンは核酸ワクチンの1つ、mRNAワクチンですね。

⑩ まとめ

今後、何種類かのワクチンが開発されてくるのではないかと見込んでいますが、

もし僕らの方でワクチンを選べるのであれば、どの種類のワクチンかという事にも注目したいですね。

また、ワクチンを打つべきかどうかは難しい判断ですが、自分の生活や考え方に則って、真剣に考える事が必要になるかも知れません。

結論だけ読む人用の要約

今開発されているワクチンの最前線は、

人類が初めて受ける《核酸ワクチン》や、

まだほとんど臨床データのない《ベクターワクチン》などが主流です。

その為、安全性については未知の部分が多いです。

新型コロナのワクチンとして開発されているものには他に、従来の《不活化ワクチン》《成分ワクチン》などもあり、こちらの方が安全性は担保されていると考えられています。

市川整体院 bodytalk と

まだLINE友達でない方はこちら

https://lin.ee/oHxxVJk